Когда замолкают люди, начинают говорить камни

Письма политзэка Михаила Афанасьева о журналистике, глубинном народе, рыбьем крике и овощах в теплицах

Если вся Россия — «ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек» (согласно формуле Победоносцева), то по Курагинскому району Красноярского края сей тип бродит с бензопилой, при этом он в какой-то момент потерял самообладание. И никакого обер-прокурора в качестве наблюдателя. Полное отсутствие государства — ну, той силы, что должна бы бензопилу отнять.

Про бензопилу — это образно, в реальности неуравновешенный персонаж то битой сломал кости женщинам, чтобы выдрать из их ушей сережки, а мужчинам — чтобы снять с них нательный крест, то (в последний раз) из ружья выстрелил в упор в лицо проезжавшему мимо 50-летнему велосипедисту. Беспричинно. В Следкоме позже уточнили, что задержанный «не помнит, что произошло, но уверен, что убитый нахамил ему».

Старые и новые — после досрочного освобождения из тюрьмы —похождения Андрея Ащеулова (Ащеула) «Новая» описывала с перерывом в 7 лет, и сейчас разговор не о нем. О расположившейся вокруг публике. О молчании — только не ягнят. При всем сходстве тут феномен сложнее. О роли прессы. И о том, как динамично и, в общем, легко может закончиться власть неприкосновенного божка. Пусть районного масштаба. Районы в Красноярском крае — что страны в прочих частях света.

Разговор об этом начал в письме из заключения Михаил Афанасьев: публикуем (с его разрешения) и продолжаем. Кто начал — важно, потому что журналист Афанасьев, в общем, и поставил предел Ащеулу: благодаря Афанасьеву курагинцев в прошлом десятилетии избавили от кошмара. Сейчас Михаил сам в тюрьме.

Дважды лауреат премии Сахарова «За журналистику как поступок». 12 июля ему исполнится 48. На воле у него пятеро детей. Жена Михаила с двумя их детьми вынужденно покинула Россию.

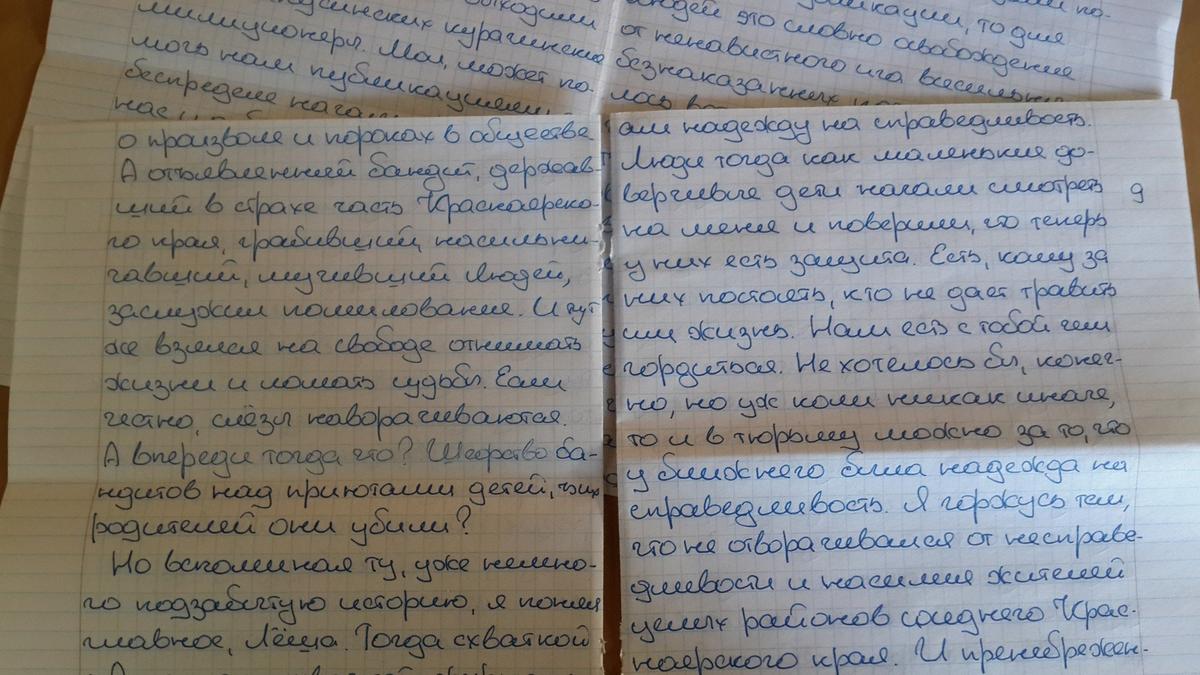

Письмо Михаила Афанасьева Алексею Тарасову. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

— […] Лето, очень много забот в теплице, но как только появляется свободное время, тут же мчусь писать тебе ответ. Не выходит у меня из головы эта история с Ащеулом, нет почему-то покоя на душе, и никак не могу понять: почему? То ли от подсознательного удовлетворения, что упыря-героя все же загнали в клетку, то ли от чувства «ну я же говорил», то ли, может, даже гордость за себя, что тогда не дрогнул — и отморозка низвергли и вообще случилась вся эта история. С другой стороны, погиб от рук Ащеула хороший человек, а дети навсегда потеряли лучшего папу на земле. (Он им, четверым, неродной, но, по всем свидетельствам, оказался лучше родного. — А. Т.)

Вспоминаю, как тогда аккуратненько на меня выходили через минусинских курагинские милиционеры. Мол, возможны ли публикации о беспределе начальства против нас и о банде Ащеула, что так легко уходит от ответственности? Но больше всего меня потрясла реакция жителей района после моей, а потом и твоей публикации. Все словно оцепенели, словно не поверили, что кто-то не побоялся публично, на весь белый свет, рассказать о непотопляемой банде отморозков, держащей в страхе жителей. И в горечи бессилия — местных честных силовиков. А когда Ащеула взяли после твоей публикации, то для людей словно освобождение от ненавистного ига случилось, вот нисколько не преувеличиваю. Люди не могли поверить и осознать, что все стало возможным после статей журналистов. Им казалось — ничего не возьмет членов банды, если уж их постоянно отпускают, а тут — журналисты.

Ащеул настолько верил и не сомневался в своей безнаказанности, что даже его жена или сестра писала мне в «Одноклассниках» и грозила страшными муками перед смертью. А когда стало ясно, что Ащеула запаковали и точно все серьезно, мне десятками в день местные в друзья добавлялись. И у всех одно: «Спасибо вам».

Люди, словно озираясь и осторожничая, начинали верить, что бывает жизнь и без отморозка Ащеула. Признаться честно, я и сам не знал, когда начиналась вся эта история, что бандиты так запугали людей своей непотопляемостью.

Тогда ко мне приезжал какой-то парень специально в Абакан, мы с ним сидели в редакции, и он вроде как хотел убедиться, что я есть. Что издание есть. Что все это реально. Он меня все спрашивал: «Неужели так может быть?» Помню, он мне рассказывал про М., что тоже терроризировал людей абсолютно безнаказанно, свои бандитские порядки устанавливал и местных жить по ним заставлял. Но нашелся некий мститель, дождался, когда М. выйдет в ограду своего дома, и через забор застрелил его. Мол, вот до чего безнаказанность бандитская доводит. А тут можно и словом бить гадов. Спросил, можно ли на меня рассчитывать в других бедах у людей, дал понять, что привезет важную информацию, как пройдет процесс над Ащеулом, и уехал. Люди тогда словно поверили в появление противоядия своим бедам.

Андрей Ащеулов. Кадр из видео ютуб-канала М. Афанасьева

Общались мы с женщиной, чьего сына ащеуловские убили в лесу, расчленили, а части тела раскидали. Только не знаю, вменялось ли им это убийство. (Нет. — А. Т.) Она всю жизнь проработала на ж/д и одна растила сына. Он в банде на самом деле помогал операм изобличить их, ащеуловские как-то его вычислили, или кто-то предал парня. Его мама тоже благодарила меня.

С местными силовиками тоже встречались, они мне жали руку, говорили, что наконец-то тихо и спокойно стало в районе. А потом подтянулись еще ветераны УГРО и РУБОПа Краснотуранска, всё в баню меня звали. Беназир с Катей еще ездили в Краснотуранск, материал с одним из тех офицеров делали. А я уже за какими-то другими гадами гонялся. Всё времени не было съездить, легенд борьбы с бандитизмом уважить.

Сейчас же как-то надо ужиться с суровой реальностью, да все не получается: я в тюрьме, а отморозок Ащеул помилован и отпущен на свободу. (Уже снова в тюрьме. — А. Т.) Даже не знаю, что за чувство должно родиться у меня в душе. Я, журналист, сижу в клетке, потому что опасен своими статьями о произволе и пороках в обществе. А отъявленный бандит, грабивший, мучивший людей, заслужил помилование. И тут же взялся на свободе отнимать жизни и ломать судьбы. Если честно, слезы наворачиваются.

А впереди тогда что? Шефство бандитов над приютами детей, чьих родителей они убили?

Но вспоминая ту, уже немного подзабытую историю, я понял главное. Тогда мы дали людям, простым жителям и районным силовикам, надежду на справедливость. Люди тогда, как маленькие доверчивые дети, начали смотреть на меня и поверили, что теперь у них есть защита. Есть кому за них постоять. Не хотелось бы, конечно, но уж коли никак иначе, то и в тюрьму можно за то, чтоб у ближнего была эта надежда. Я горжусь тем, что не отворачивался от несправедливости. […]

У меня все по-прежнему. Все так же работаю в теплице и счастлив этим невероятно. Как пошел на работу, так начало проходить онемение в левой руке и почти восстановилась чувствительность пальцев. Но порой так даванет слева у сердца, что отдышаться не могу. Появилось еще вроде онемения у сердца, но пару дней не было, и уже радует. Надеюсь, психосоматика и все поправимо.

Отправляю на память пару снимков. На первом я утром возле своей епархии — теплицы. Вообще бы оттуда не уходил, спал бы в ней.

[…] говорит подавать на УДО. Хочет написать ходатайство и поручиться за меня, но я пока не очень оптимистичен. Особых заслуг у меня нет, морок не проходит, безумие упорно сражается с разумом. Милуют да отправляют на УДО Ащеулов и ему подобных. А подобные мне типы слишком опасны для общества. […]

Андрей Ащеулов. Фото: соцсети

***

Избранные письма Афанасьева из тюрьмы «Новая» печатает вот уже два года. Свои письма ему, менее значимые, мы прежде не воспроизводили, и мысли такой не было, однако реальность вносит коррективы: письма стали пропадать. Например. Уведомление о вручении адресату есть — вот оно, полученное (даже зачем-то дважды) из Центра обработки сообщений Ф-письмо: «Здравствуйте! Администрация учреждения ИК-35 Абакан извещает: письмо № 15851378 прошло цензуру и вручено адресату. […] Ответ может не пройти цензуру — в этом случае вы получите об этом уведомление».

Претензий к сервису и цензуре практически нет. Видимо, они следуют своим правилам. Видимо, неудачно процитирована в письме заметка «Новой газеты». (Скатился до того, что вообразил безнаказанность цитирования «лучшей газеты на свете», как ее называет Афанасьев.) Однако прежде письма с обширными цитатами из «Новой» проходили. Теперь — увы. Но почему об этом не сказать прямо? Мол, письмо отвергли тюремные цензоры. Бывает, что ж. Так нет — пишут, что письмо отдали Михаилу.

Писать, чтобы прочитал совсем не тот, кому ты писал, и нажал Delete?

Смущает еще, что ты за эту процедуру платишь не такие уж медные деньги. Например, вот чек за пропавшее письмо — 605,37. И это в принципе перевернутый мир, где не журналисту платят, а он платит, чтобы его читали.

В общем, в надежде вернуться к той земле и к тому небу, какие знаю, на сей раз продублирую частично и ответное письмо.

Михаил Афанасьев. Фото: соцсети

[…] Оставлены же свидетельства, как глубинный народ плакался в центр на притеснения: жалобы пересылали в запеченном хлебе. А когда Александр I отправил ревизовать Сибирь Сперанского, перед его экипажем из тайги выбегали подданные (крепостного права, как ты помнишь, тут, в Сибири, не было, но и граждане еще отсутствовали), бросали на дорогу жалобу на начальство и стремглав убегали прятаться в лес. В ландшафт, в котором больше эмоций и осмысленности.

Люди с ничего не выражающими лицами. Пахнущие землей и дождями. Снегом. Иногда, недолго — травой и солнцем.

Знаешь, они — те, кто благодарил тебя, добавлялись в друзья, эти «маленькие доверчивые дети» — снова боятся. И снова молчат. Даже после того, как Ащеула вновь заперли. «Он же не один», — говорят. И замолкают.

А власть местная, что плоть от плоти этого трудового народа, успела в короткий интервал между триумфальным возвращением Ащеула и новой посадкой постелиться под него — причем теперь самым буквальным образом. Впрочем, эти сплетни воспроизводить не буду, поскольку никто о том говорить под своей фамилией не решается.

Глубинный народ, с какой бы иронией к этому термину ни относились, есть. И двусмысленность этого термина вовсе не порочна, напротив, дает дополнительное содержание и вполне соответствует названному объекту. Вот он, этот народ. Глубинный, он же утопленный. Или утопившийся, что вернее. У меня впечатление, что некоторые люди — особенно сейчас — едят камни. Чтобы не всплыть. Остаться на знакомой им глубине. Лишь бы не стронуться. Ну помнишь же, как это делают лесные птицы, как это делают таежные рыбы — хариус, таймень, да те же всеобщие, распространенные щуки, караулящие добычу в глубине на перекатах.

Не знаю, что там говорит наука насчет этого обычая, но, сколько помню, эту привычную осеннюю картину — глухари или рябчики уплетают гальку на берегу — объясняют тем, что камни им нужны, чтобы зимой перемалывать в желудках хвою (мельник туфельку нашел и на мельнице смолол), а чем еще зимой здесь поживиться? Не улетать же на юг? Действительно, если есть камни!

Насчет камней в рыбах версий, как ты помнишь или догадываешься, всегда высказывалось больше. Рыбалка же. Значит, народ потребляет. А тут эти камни: сам не раз доставал — по сантиметру, бывало, в диаметре. Что это? «Камни в почках». Откуда? Ну, рыбы пьют много. Или наоборот: не пьют. В общем, к бухалову все сводится.

Ну это мы, народ городской, порченый. Деревенские, наблюдательные, твердо знают, зачем рыбе камни: на перекатах, на быстрине чтобы устоять, чтобы расходовать меньше сил, чтобы стоять в избранной на зиму яме, которая не перемерзнет.

Вот и народ жрет камни. Чтобы остаться на своем месте, в затишке, не показаться никому, особенно власти, чтобы его не ворочало из стороны в сторону, для собственного веса и инерции.

Ну и где ты видел говорящих хариусов или тайменей? Много ли и замороженный хек с минтаем разговаривают?

Камни и молчание — это нужда в чисто физическом выживании. А зачем, для чего, надо ли? Нет этих вопросов. Есть глубинный инстинкт. Есть глубинные рыбы. Что еще у нас глубинное? Бомбы, да.

Я и сам, безусловно, такой, куда деться от генов, от материнского рода из крестьян, ушедшего сначала в пермскую Чердынь, а потом и вовсе в Зауралье, в Каргапольский район, от рода по отцу, городского и зажиточного, рассеявшегося по всей стране, лишь бы подальше от Москвы, — они, конечно, находили вполне рациональные причины, но факт: отец отъехал от Москвы на две тысячи верст на восток, я — еще восточней на те же две тысячи (с опаской думаю, где окажутся сыновья). Такова стратегия выживания, и не думаю, что ее можно оценивать. Тем более в каких-то этических категориях. Она всегда была такой и такой будет. Россия поэтому — чтобы было куда бежать — такая вытянутая на восток. И поэтому здесь так много молчания и все меньше камней.

На Енисее. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

Это только кажется, что я о чем-то не о том. Но ты-то понимаешь, что о том. Ты все понимаешь (хотя делаешь наоборот, но ты особая статья, героическая, тут трезвой логики искать не получится).

Вообще большущее тебе спасибо за это последнее, бодрое такое письмо. По-моему, впервые за все это проклятое время как-то спокойно стало за тебя. Не то слово, но и сейчас ты понял. А всё, думаю, теплица, всё — аграрные заботы и вещества, наблюдения за тайной жизнью овощей. Всё — труд! Его благотворное воздействие. Говорю об этом уверенно, потому что тоже сейчас выступаю начальником теплицы, сижу с начала мая на даче и тружусь на участках, отвоеванных у кедров и пихт. Когда младший сын со мной, в теплице он поливает, я командую. Говорить о душевном равновесии глупо, но здесь, в горах, на наших дачах — не у тайги, а прямо в ней — на душе поспокойней. Здесь четче ощущаешь то невесомое, тонкое (и главное), что никто не отнимет, потому что его им не ухватить.

Труд, конечно, проклятие человеческое, смысла в нем особого нет, вот в таком уж точно, и люди рождаются не для того, чтобы вкалывать, не то нам снилось в детстве, не плуг и не компьютер, не помидоры и болгарские перцы, не то и сейчас снится, мы не муравьи и не осы, жизнь не про то.

«Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью». Как ни удивительно цитировать Карла Маркса, но если уж он прав, то прав.

Однако и в твоем, и, как ни странно, в моем положении, ни в чем вроде не сравнимом, только вот такая работа, этот «идиотизм деревенской жизни» (снова к тем же классикам, впрочем, у Маркса и Энгельса idiotismus — это скорее своеобычность крестьянского быта, а идиотизмом ее назвали уже наши классики, последователи, кто и изничтожил погрязших в бытовухе и атавизмах пейзан) и может отвлечь нас от мыслей. Они сейчас ни к чему, потому что они мешают выжить.

И не спрашивай, зачем выживать. Или тогда спроси это у Ивана и Софии (я видел, какими глазами они смотрели на отца в клетке в суде), спроси у Елены Михайловны. А я спрошу у своего младшего. Ну и девушки наши — им же тяжело будет без нас. (Впрочем, им и с нами тяжело. Ну, такая планида.)

Да хоть и старших детей спрашивай. Вот только перестали вокруг меня на даче скакать птенцы дроздовые — слетки с важно задираемыми головами. Уже не в гнезде, уже размером с родителей, только что без хвостов и без их сообразительности. Наглые зато. Все еще орут, ждут, когда им червяков принесут. И выпрашивающий выпросит.

С младшим своим сегодня общался. Смотрим в бочку, куда стекает вода с крыши, спрашиваю: «Откуда в бочке с водой дождевые червяки?» — «С крыши», — говорит. «А там откуда?» — спрашиваю. «С дождем на нее выпали. Они ж дождевые».

Афанасьев на фоне образцово-показательной теплицы образцово-показательной колонии. Фото: личный архив

Да, такой труд, сельскохозяйственный, — это принудительное воздержание от своей жизни. Тебя принуждают внешние силы. Я себя — сам. Ну и, знаешь, все окружающее теперь именно так выстраивается. Узкий коридор, идешь вперед.

У тебя, помимо колонии, еще 2,5 года запрета на профессию, я помню. А тут сама жизнь говорит: хватит, твоя профессия кончилась. Я сейчас не о государственных запретах и цензуре, о другом совершенно: сколько лет писали, мы писали, к чему всё идет, чем всё вот это кончится. Кто читал, кому было нужно? Кому нужно сейчас? Вот я тебе в предыдущих письмах Андрея Синявского вспоминал. Он отсидел, только в Мордовии, те же 5,5 лет, что назначены тебе. И он за эти годы «Прогулки с Пушкиным» (и не только их) написал, внедряя главы в письма. Это я тебя — с твоей уникальной оптикой и опытом, с твоей накопленной базой эмпирических наблюдений — подначивал. Но в реальности-то, по-честному, думаю: а надо ли? Сам я давно, наверно, с начала нулевых, своего читателя не вижу. Впрочем, дело, конечно, не в этом,

едва не всегда пишу для одного: отвлечься от переживаний и самокопания. Теперь нашел другие способы, и, выходит, мы с тобой совпали — ты их тоже нашел в простом труде на земле. Не скажу, что это счастье, но это реальный выход, это пять, это отлично.

Не знаю, надолго ли, иногда просто прижимает — не можешь не писать. Но я работаю над собой.

Это, возможно, звучит так, будто говорю: ты зря сел. Ты сел за журналистику, а я говорю, что она никому здесь больше не нужна. Это неправильный вывод. Раз она не нужна — тем ценней, человечней, да просто разумней любое слово, и дело в ее пользу. И мне кажется, ты сел потому, что не мог не сесть, ты такой, что не мог выбрать иные линии поведения в том феврале-марте, не мог отказать омоновцам с их рассказами, не мог потом раскрыть их имена. А они — промолчали. И в суде тоже. Наелись камней. […] Ты же не можешь себя винить в том, что ты вот такой родился, так воспитан и такое у тебя понимание мужского и профессионального. Все правильно. Я сейчас вовсе не про тебя, а про себя. И вот: с конца мая до конца июня летит пыльца сосен, пыльца всей нашей темнохвойной тайги, откроешь ноутбук с мыслью писать — через несколько часов все его плоскости покрывает густой золотистый налет, к вечеру кнопки не нажимаются. Пылесосишь. Но это ненадолго. Что ж, думаешь про себя, новостей нет: мир всегда против нас.

Если бы. Он к нам равнодушен. И сейчас уже эта бесконечно летящая пыльца выглядит так, будто мир — за нас. Он за тебя делает выбор, и ты физически больше не можешь писать.

И все же. Вот в «Новой» работают люди, которые в начале 90-х писали в «Известиях», люди, которые тогда писали в «Комсомолке», люди, которые определяли ее редакционную политику. И те миллионы читателей в начале 90-х, например, «Известий» (и меня, значит, тоже) или «Комсомолки» (с ее рекордным в 1991-м 21,9 млн), те миллионы — куда они делись? Я мог бы спросить: где все? Мы-то, кто писал для них тогда и кто пишет сейчас, не поменялись. Что эти люди сделали с собой, что за несчастье с ними случилось? Но конечно, спрашивать не буду, это глупо. (Вот только про внешние причины не надо, я верю в автономность человеческого и неподатливость.)

Вопрос есть, ответа нет. Он не нужен. У меня он есть, но я не могу его здесь написать.

Версия о том, что столичная пресса не знает страну, пишет не то и не так, не проходит — вот ты. Много у тебя читателей было на момент разгрома «Нового фокуса»?

Где все?

Давай так: допустим, нажрались камней. Кто много съел, залег на дно. Кто недостаточно — снесен в устье, далее — в океан. Ну так для нас-то какой вывод следует?

Михаил Афанасьев. Фото: соцсети

У тебя свои счеты с этой чертовой профессией, она привела тебя в тюрьму, она — твои шрамы на башке, она — едва ли не вся твоя нескладная, изгойская, героическая жизнь (мне не хотели верить, когда писал о твоих 73 приговорах и решениях судов за твою профессиональную жизнь; ну вот теперь приговоров больше, и пошли уже не оправдательные — охотник один доказательно мне рассказывал, что, убив 39 медведей, надо останавливаться: 40-й тебя убьет). Прости, что рядом, на фоне твоей биографии, берусь о ней, о журналистике, рассуждать. Прости, что неизменно сокращаю в публикуемых в «Новой» отрывках из твоих писем все твои высокопарные рассуждения о журналистике и что всякий раз исправляю твою заглавную букву в этом слове на строчную. Ну физически воротит от этого пафоса, пусть тобой и выстраданного.

Я понимаю, почему ты так много говоришь о ней, цепляешься за нее, возвращаешься к ней. Профессиональные навыки отмирают последними, это глубже всего, на уровне инстинктов.

Но профессии почти не осталось. Она ведь в том, чтобы писать о главном.

А не вот это всё.

Тебе там даже не представить унылость пейзажа. Рассказывая, например, о том же Ащеуле, просто не называют твое и твоего издания имена. Боятся? Чего? Приговор Ащеулу, сам факт его предыдущего ареста прямо вытекает из твоего с ним противостояния. Как об этом умолчать? Ну а если рассказывать в подробностях, то нельзя не упомянуть и «Новую». Так вот — справляются, перевирая всё, боясь произнести словосочетание «Новая газета», называя ее «НГ» (это вообще-то «Независимая газета»), объявляя «Новую» «признанной в РФ «иностранным агентом», и т.д.

Это делают молодые ребята, которым ничего не угрожает, которые получают за свою работу такие деньги, которых ты никогда не видел, с отличной аппаратурой, офисом, разъездными машинами. Для кого ты произносишь речи о журналистике? Для них?

А других не видно.

Ну да, я тоже цепляюсь. Знаю, что пресса — как тараканы. Двух-трех прибьешь — вылезут еще. Конечно, на тебе ничего не заканчивается.

Но мы-то уже всё — проиграли.

Осталось, думаю, что-то вроде шаманства. Нет, не какие-то языческие практики, это совмещается с написанием букв и слов… впрочем, умолкаю, не буду здесь расшифровывать. Но ты должен понять. Ну это как если бы человек жрал камни, а потом эти камни в нем заорали. В Красноярске сворачиваешь во дворы, и вдруг — бетонные вазоны, вся эта жековская или цыганская эстетика, лебеди, вырезанные из покрышек. Но — в протестной двуцветной палитре. В Абакане рядом с судом, где тебя приговорили, магазин с модной одеждой. В витрине — манекены. На них платья, юбки, пиджаки. В той же палитре. Причем необязательно это делается нарочно. Просто если общество свои функции не выполняет, если люди не могут, «если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19:40).

Муравьиная кость и рыбий крик пережмут, это не шаманство, так всегда в мире в конечном итоге было и так будет.

А красиво, Миш: водная темная гладь, покрытая пыльцой, — твердая, глянцевая, как полированный стол в вечернем свете, и летят на него метелью белые лепестки ирги, потом вишни. Яблони у нас тут не выживают. Из ноута теперь — только музыка; чтобы ее завести, кнопки нажимать не надо (иногда кажется, сейчас даже музыка тебе врет), с темнотой на экран слетаются ночные бабочки.

Не знаю, как они, но трясогузки точно прилетают музыку послушать. Птиц полно у нас здесь, все разные, не всех знаю, вот достают уже пару часов новые, крича: «Вени, види… Вени, види». И т.д. Ну, помнишь: veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил). Только тут без последнего — не надо им, видимо, никого побеждать, и похвальба не нужна.

А может, это они пока окружают… Туман.

Сегодня 6 июля, пыльца уже не летит, ноутбук восстановлен, и сейчас мы с мотылями — ночь — дописываем письмо тебе. С одной стороны, они, бабочки эти, жизнь нам скрашивают (к тебе в теплицу не могут не залетать такие же). С другой — это же зеркало: вот они с защитным окрасом, агрессивным или бледным, незаметным, — кому он помог? Жизнь — вот-вот, и пройдет.

Постарайся выйти. […] Синявский-то отсидел 5,5. А давали 7.

Помилован по инициативе Андропова. Да, как ты в недавних письмах отмечал, он же (уже став генсеком) и Саманте Смит на ее письмо ответил. И вообще.

Как к нему ни относись, важней другое: людей такого масштаба там больше не видно. О тех, что ниже, и не говорю. Так что про УДО молчу, сам решай. […]

Алексей Тарасов, обозреватель «Новой»